こんにちは、四谷学院の石田です。

保育士試験は毎年5万人以上の方が受験しますが、合格できるのは約20%という、狭き門です。

しかも5万人の中には、初めてチャレンジする受験者はもちろん、2回目、3回目、あるいはそれ以上という受験生も含まれています。

それでも合格率が20%ということは・・・

初心者にとっては数字以上に狭き門になるということなんです。

この記事では、保育士試験の概要と、初めて保育士試験にチャレンジする方が合格するために必要な20のポイントをご紹介!

これから保育士に向けて勉強を始めようとする方はもちろん、すでにスタートしているけれども不安がある、あるいはうまく勉強が進まない、という方にも役立つ内容をお話します。

保育士試験の概要

試験は年2回

現在保育士試験は年2回行われており、それぞれ筆記試験と実技試験が設定されています。

| 筆記試験 | 実技試験 | |

|---|---|---|

| 前期試験 | 4月下旬頃の土日 | 7月上旬の日曜日 |

| 後期試験 | 10月下旬頃の土日 | 12月上旬の日曜日 |

実技試験は、筆記試験に全科目合格した人でないと受験できません。筆記試験をクリアして初めて実技試験を受験できるるのです。

地域限定保育士試験

年2回の試験に加えて、地域限定保育士試験が行われている地域があります。

最近の実施実績があるのは神奈川県と大阪府。

神奈川県は筆記試験が独自であって、実技試験の代わりに講習会が行われます。

大阪府は筆記試験は後期試験と同様ですが、実技試験の代わりに講習会が行われます。

地域限定試験についての詳しい情報は以下をご確認ください。

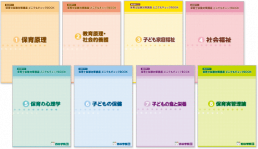

筆記試験の科目と配点

科目は全部で9科目あります。

| 科目名 | 問題数 | 配点 |

|---|---|---|

| 保育原理 | 20問 | 各5点 |

| 教育原理 | 10問 | 各5点 |

| 社会的養護 | 10問 | 各5点 |

| 子ども家庭福祉 | 20問 | 各5点 |

| 社会福祉 | 20問 | 各5点 |

| 保育の心理学 | 20問 | 各5点 |

| 子どもの保健 | 20問 | 各5点 |

| 子どもの食と栄養 | 20問 | 各5点 |

| 保育実習理論 | 20問 | 各5点 |

保育士試験は合格した年を含めて3年間合格科目が有効ですが、教育原理・社会的養護は2科目同時に合格しないと合格扱いになりません!

筆記試験はマークシート式

試験はマークシートで行われます。

そのため、全部の選択肢がわからなくても正解が選べることも大いにあります。

また、答えが分からなくてもどこかを塗りつぶしておきましょう。当たることもあります。

合格ラインは6割

合格ラインは6割です。

問題によって配点が違うということはありませんので、全20問の筆記試験の場合は12問正解すれば、全10問の「教育原理」「社会的養護」は6問正解すれば合格です。

実技試験は2分野選択式

実技試験は、以下の3分野のうち2分野を選択します。

事前に発表された課題曲2曲を楽器を弾きながら歌います。個別試験です。楽器はピアノ・ギターから選択。

2. 造形(絵画)

保育園での活動の一場面について色えんぴつで絵を描きます。一斉試験です。当日に詳しいテーマが発表されます。

3. 言語(口演・素話)

制限時間内に子どもに向けてお話をします。個別試験です。事前に詳しい課題が発表されます。(例:制限時間3分間、3歳児向け、15人程度、3つの話材から指定など)

実技試験の合格ラインも6割

実技試験は2分野それぞれ6割以上の得点で合格です。

それぞれ50点満点なので、各分野で30点をとることができれば合格となります。

試験の合格率は?

2022年度はやや高いですが、大体例年20%前後となっています。

| 年度 | 合格率 |

|---|---|

| 2017 | 21.6% |

| 2018 | 19.7% |

| 2019 | 23.8% |

| 2020 | 24.2% |

| 2021 | 20.0% |

| 2022 | 29.9% |

| 2023 | 26.9% |

合格のための勉強法

では試験概要を受けての勉強の20のポイントを説明します!

目標の受験日を決める

保育士試験は年に数回行われる場合があります。

これから勉強を始めたら、次の試験はいつなのか?を確認しましょう。

それによって、全体のスケジュールが決まってきます。

地域限定の試験もありますから、直近の試験はいつなのか?どの試験を受験することができそうか?まずはチェックしてみてください。

こちらの記事も参考にしてみてください。

試験日ではなく、「出願日」も必ず押さえておきましょう!試験日の約3か月前には出願締め切りがありますから要注意です。

大きい目標を決める

「保育士資格を取得する」というのが目標ですが、その先に目標はありますか?

取得したら何に活かしたいか?何がしたいか?

合格の先を常に考えましょう。

あなたの心が動くそんな目標を探していましょう。

例えば、こんな思いで保育士を目指された方がいらっしゃいます。

試験に合格した後、資格を取った後に、どんな毎日を迎えたいか?どんな日々を過ごしていきたいか?

そんなイメージをもてるといいでしょう。

小さい目標を決める

「保育士資格を取得する」ためにはどんなことが必要でしょうか?

達成するために必要な、小さな目標を考えましょう。

1つずつクリアしていくことが大切です。

そして、小さい目標をクリアしたら自分にごほうびをあげると、より効果大ですよ。

これが「続けるコツ」です。

例えば…

「本屋さんで保育士試験に関する書籍を探す」

「通信講座のパンフレットを取り寄せてみる」「スクールを見学する」

「ネットで情報を検索する」

このあたりが第一歩となります。その一歩が踏み出せたら、ご褒美です!笑

その後、使う教材や通信講座・スクールを選んでいきます。

いよいよ学習がスタートしたら、

「毎日勉強する」「週3回勉強する」

「1日●分あるいは●ページ勉強する」

「1日●問解く」

という具体的な学習目標を設定しましょう。

さらに勉強が進んだら、

「過去問題で7割以上の正解を目指す」

「問題集を全部1回は正解する」

「過去問を制限時間内に、見直しまで終わらせる」

という実践的な目標が出てくるでしょう。

もしも、あなたが目標を作るのが苦手で、どんな風に勉強を進めていくか迷たりスケジュールを組むだけで時間が過ぎていってしまうのであれば、

通信講座やスクールなど、学習カリキュラムが整っているものを活用するとよいでしょう。

勉強方法を選ぶ

1つ上の「小さい目標」でも記載しましたが、勉強方法を選ぶのに、時間をかけ過ぎることはよくありません。

なぜなら時間が経ちすぎると、

「また今度にしよう」

「受からない気がしてきた…」

と、モチベーションがどんどん下がってきてしまうからです。

次にやる気が出るときは1年後か、10年後か・・・

ですから、すぐに行動に移すというのが目標を達成する秘訣です。

さて、試験対策としては、独学・通学(スクール)・通信講座といった方法が一般的です。

そこで「どの方法での学習が最適か」を検討しましょう。

実はとてもたくさんご相談をいただく部分でもあります。こちらの記事も参考にされてください。

教材・スクール・講座を選ぶ

たとえば「通信講座で勉強しよう」と決めたら、たくさんの通信講座があります。

独学であれば、書店には山のように保育士試験対策本が並んでいます。その中から、よさそうなものを選ぶ、というのは実はなかなか大変です。

さまざまな判断基準がありますが、金額やウワサだけでなく、実際の合格率や教材の質もチェックしましょう。

一発合格をねらう

保育士試験は、筆記試験では科目ごとの合格が認められる試験です。1回合格した科目は、その年を含めて3年間試験が免除されますので、最初から「2年計画で進めます」という方もいらっしゃいます。

とはいえ、保育士試験の受験料は1万円以上。しかも、受験科目数にかかわらず、毎回お金がかかります。

1科目受験であっても、全科目受験でも同じ金額なんです。

それならば、なるべく少ない回数で、できれば1回で合格を目指すのが賢いやり方です。

特に初心者の方は、「最初に試験で全科目合格なんて無理でしょ・・・」と始めからあきらめムードの方も。

でも、違うんです。

「一発合格しなくていい」と思うと気が抜けてしまうのか、2回目の試験3回目の試験でも、合格できない!ということが起こってしまいます。

ですから、「一発合格するつもり」で勉強を進めていくのが得策です。

「忙しいから」を言い訳にせず、忙しいからこそ一発合格を目指しましょう。

古い情報に注意する

保育士試験では、法律や統計についても出題がされます。そのため、古い教材で勉強をしてしまうと「まちがった情報」を覚えてしまう危険性があります。

「3年前の教材なら、安く手に入るのだけど・・・」

というご相談を受けることも時々あるのですが、最新の情報で学習するのが安全です。

特に過去問題は、扱い方によっては危険が伴います。

たまに、「10年分やった!」とおっしゃる方もいますが、努力の方向性が間違っています!

その理由は、こちらの記事で解説しています。

得意科目・不得意科目を見つける

効率よく勉強するためには、自分の弱点を知るのが早道です。「ココが苦手だな」と思えば、そこはしっかり補強すべし。

真面目な方ほど、一生懸命になりすぎてしまう傾向にあります。(パンクしてしまうことも!)得意なところとメリハリをつけて勉強しましょう。

学習のコツをつかむことができないと、思ったように手が進みません。

しかも、保育士試験の筆記試験は9科目もあります。効率的に学習を進めることは必須命題になってきますね。

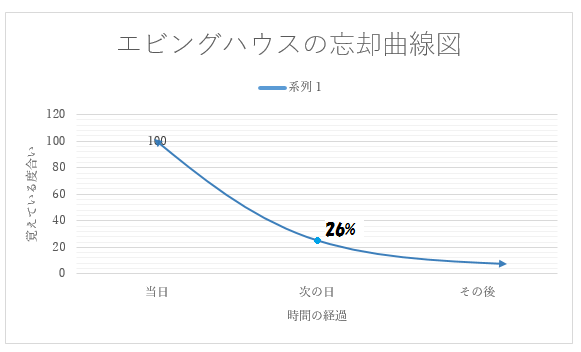

定期的に復習する

保育士試験の筆記試験は全部で9科目あります。1科目ずつ進めると、以前に勉強した科目の内容を忘れてしまうなんてことも。

週1回は復習の時間をつくりましょう。

正しい復習の仕方については、こちらの記事で紹介しています。

過去問題を上手に使う

過去問題はそのまま解いても、力になりません。

取り組むタイミング、十分な解説、そして復習。

この3つがセットになって、ホンモノの解答力がつきます。

さらに怖いことに、資格試験勉強の経験がある方でも、過去問の罠に陥りがち…

保育士試験は、過去問題をそのまま覚えていても合格できません。

保育士試験対策としては、基本的な知識が十分に身についてから、過去問題に取りかかりましょう。

そして間違えた問題については、「何がわかっていれば正解できたか?」ということをしっかり復習しましょうね。

保育士試験は問題も正答もホームページで公開されていますが、その問題の意図や正解を導くために必要な情報や、問題ごとの復習の優先度を筋道立てて解説している過去問題集・解説集を入手することを強くおすすめします。

ノートづくりに手を抜く

ご注意くださいね。

「手を抜かない」ではありません。「手を抜く」です。

社会人は忙しい中で勉強時間を見つけなければいけません。ノートづくりは学習の中でももっとも時間がかかる部分です。

ノートづくりの負担をいかに軽くするかが、時短ワザになります。

付箋メモや張り紙などを上手に活用しましょう!

ノートを使わない学習法については、こちらの記事でもご紹介しています。

問題をたくさん解く

知識がいくら蓄えられても、それを使えなければ意味がありません。

正解できなければ、得点はできません。

ですから、「知識を応用して、問題の答えを出す」というトレーニングが欠かせないんです。『なぜこの答えなの?』ということに意識して問題を解きましょう。

問題を解いたら解きっぱなしにしない

問題を解いて採点して終わりでは、勉強の効果は10%も得られません。

「何がわかれば正解できたのか?」「どうしてうっかりミスしたのか?」理由が必ずあるはず。

わからないところを放置しない

わからないところ、まちがったところをそのままにしておくと、あとで「くやし涙」の原因になってしまします。

わからないな、と思ったら必ず印をつけておくこと。疑問が解消するまでしつこく確認を。

深追いしすぎない

保育の分野は、本当に奥が深いのです。それこそ「食育」だけでも、何冊も本が出ていますよね?

保育は全科目をすべて網羅するために、幅広い知識が必要ですから、深追いしすぎて時間が足りない!なんてことにないようにバランスをとりましょう。

自分で調べる方法を身に付ける

人に聞いたりネットで調べたりすると、簡単に答えが出ることもあります。

しかし、自分で資料を読んで疑問を解消することで、手間はかかりますが、本当の知識に定着させることができます。重要なところは、自分で調べる、というのも忘れてはいけません。

毎日続ける

継続は力なり、昔の人はいいことを言いました。この言葉の通りです。

人間は忘れる生き物です。しかし、知識が定着すれば「忘れにくく」することはできます。

そのためには、何度もくり返すということがもっとも効果的です。

1回10分でも15分でもOKです。

まわりの人に宣言する

四谷学院の受講生は、最短3ヶ月で合格するかたも、中にはいらっしゃいます。どうしても仕事に必要、背水の陣といったプレッシャーをパワーに変えることができた、ということ。

思い切って「受験宣言」「合格宣言」するのもおススメです。

家族や友人、同僚の助けを得る

何をしてくれるわけでなくても、「応援」は大きな力になります。

「がんばってるね!」のひと言で、やる気がぐ~んとアップすることも。ぜひ周囲の方の協力を得たいものです。

勉強を楽しむ

勉強は修行ではありません。知らないことがわかるようになる、というのは本来楽しいこと。

自分の世界がググッと広がっていくことを実感してください。達成感を得ることによって、勉強を続けることができるから、成果も目に見えて上がります。

四谷学院ではがんばる人を応援します。

保育士講座についてくわしくはホームページをご覧ください。

このブログは、四谷学院の保育士講座スタッフが書いています。

四谷学院通信講座では、保育士講座専門のサポートスタッフがあなたをサポートします。

保育士試験についての専門知識はもちろん、どうしたら迷いなく勉強できるか日々考えているプロフェッショナル集団です。