こんにちは、四谷学院の石田です。

令和3年前期保育士試験が無事に終わりました。本当にお疲れ様でした。

これから実技試験のうち、唯一、課題が当日発表される造形分野の令和3年前期の課題についてくわしく解説します。

保育士試験の実技分野の内、造形分野の受験を検討されている方は、練習の進め方やそもそも選択するかどうかなど、ぜひとも参考にしていただけると嬉しいです。

目次

当日発表の課題「砂遊び」

当日出題された造形表現の問題文は以下のとおりです。

【事例】

H保育所の4歳児クラスの子どもたちは、園庭で砂遊びをしています。子どもたちは、シャベルやスコップを使って穴を掘ったり、 水場から水を運んで川や池を作ったりして保育士と一緒に楽しく遊びました。

2.園庭での砂遊びの様子がわかるように描くこと。

3.子ども3名以上、保育士1名以上を描くこと。

4.枠内全体を色鉛筆で着彩すること。

課題のポイント

今回は砂遊びがテーマでした。

子ども同士や保育士とのやり取りなど、ストーリー設定は特にありませんでした。「砂遊び」と聞いて多くの人がイメージできるような情景がテーマになっています。

事例には、「シャベルやスコップを使って」とあり、道具を使った砂遊びであることがわかります。

また、「 水場から水を運んで川や池を作ったり」と砂だけでなく水も使った遊びであることも記載されています。

子どもの年齢は4歳

今回は「4歳児クラス」という指定がされました。

例年の様子を考えると、「赤ちゃん」「幼児」「小学生」くらいの区分ができていれば問題ないと思われます。子どもの年齢の描き分けは、それほど厳密ではなく、例年通りと考えてよいでしょう。

4歳児となると、お友達や保育士と一緒に同じように遊んでいる連合遊びが見られるようになる時期でしょう。

砂遊びの様子

上でも述べたように、事例では、

子どもたちは「シャベルやスコップを使って穴を掘ったり」「 水場から水を運んで川や池を作ったり」して遊んでいます。

[条件]には

シャベルやスコップなどの道具を使って、砂遊びを楽しんでいる様子を描くこと。

とあります。

水を使った遊びの様子は必須ではありませんが、シャベルやスコップなどの道具を使っている様子を描くことは「条件」に挙げられているため必須となります。

道具が描けていない場合には減点の可能性があると言えるでしょう。

色鉛筆で着彩「カラフルな絵」に仕上げるコツ

砂遊びの様子ですから、紙面の広い部分が「砂」になったのではないでしょうか?

グレーや茶色の砂よりは、クリーム色や黄色などで砂の表現をすると絵の印象を明るくなります。

それ以外にも

砂遊びの道具や子どもたちの服装をカラフルにする

というのが1つのテクニックとなります。

大小さまざまなシャベルやスコップ、バケツ、ジョウロなどが描けているとよいでしょう。

(中には手押し車も描いた!という方も。すごい!)

保育士の様子

今回は、保育士の様子について具体的な指定はありませんでした。

保育士と一緒に楽しく遊びました

この部分のみです。

例えば、一緒にしゃがんで砂を触っている、バケツをもって近寄る、子どもの肩に手をかけている、横から声をかけている‥‥などなど、色々な表現があるでしょう。

毎回、保育士を表現する際には「何らかの形で子どもにかかわっている様子」を描くことが試験では求められます。今回は自由度の高い指定でした。

子どもたちから少し離れて立っている様子であっても、ニコニコしながら眺めているだけでも、なんとなくやりとりが想像できる絵が描けてれば致命的な失敗ではないと思われます。

場所は「園庭」

「園庭での砂遊びの様子がわかるように描くこと。」

という条件がありました。

事例には、季節の指定はありませんが、お水を使った遊びですから、暖かい季節かなとは想像できます。

以下のようなことが、背景のポイントとなるでしょう。

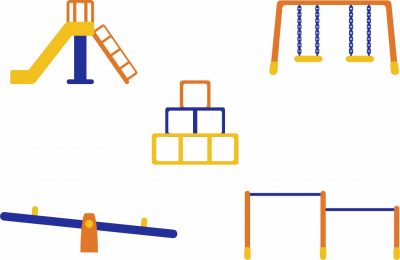

- 建物の中ではなく、「外」である

- 子どもたちが遊ぶのに適切な場所である

- 保育園らしい遊具

- 暖かい季節の昼間

背景にも、保育士としてのちょっとした配慮が表現できていると、高得点が狙えるでしょう。

子どもは3人以上

人数指定は、例年通りでした。子ども3名、保育士1名を描けば、条件を満たすことができます。

前回と同様に、わかりやすい条件設定でした。

合格通知の発送日

実技試験結果通知書(合格通知書・一部科目合格通知書)は7月31日(土)~8月9日(月)の期間に郵送されます。

次回の課題の予想

今回もコロナ禍での保育士試験ということで、「マスクを描くべきか」というご質問もいただきました。

実際の保育の現場では、マスクだけでなく、手指の消毒や換気、密への対策、行事やスケジュールの変更など、多くの配慮しながらの保育が行われています。子どもたちがもちろん保護者や保育士を守るための多くの対応がなされていることでしょう。

終息が見えない中での保育士試験です。今後も出題テーマに関する影響も予想は難しいと言えます。

こうした現代社会の中、多様性への理解が大きく取り上げられています。

昨今、SDGsについての取り組みも盛んになっています。テレビでも新聞でも、見ない日はないのでしょうか?

四谷学院では、保育士さん向けの発達障害児支援士資格認定講座を開講しています。

保育士が身につけるべきスキル・知識の1つとしては発達支援は無視できません。

自閉症や発達障害について正しい知識を身につけ、子どもたちの笑顔を守っていただければと思います。

ぜひこの機会に発達障害児支援士についても知っていただきたいと思います。

詳しくはホームページをチェックしてみてくださいね。

このブログは、四谷学院の保育士講座スタッフが書いています。

四谷学院は通信講座ですが、あなた専門のサポートスタッフ『担任の先生』がつくようになっています。それが、私たちです。保育士試験についての専門知識はもちろん、どうしたら迷いなく勉強できるか日々考えているプロフェッショナル集団です。