こんにちは、四谷学院の石田です。

令和7年前期保育士試験が終わりましたね。受験された皆さん、本当にお疲れ様でした。

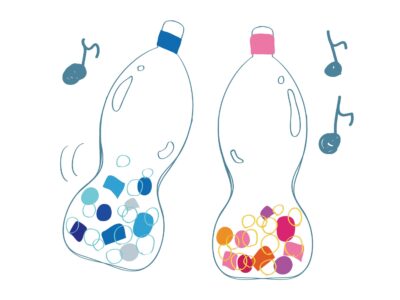

造形分野の令和7年前期の課題は、「身近な物を使った音遊び」でしたね。

保育士試験の実技の中で「造形」については、他の科目である「音楽」「言語」と違って、あらかじめ課題が発表されているわけではありません。

試験当日でないと具体的な課題内容がわからないということと、しかもその課題を予想するのが難しいため、絵を描くのが得意な人でも「どんな課題が出題されるのだろう」と不安な気持ちで試験にのぞむことになるのではないでしょうか。

しかし、「造形」についても、対策を練ったり準備をしたりすることがまったくできないわけではなく、ポイントを押さえて効率よく練習していくと攻略することができます。

この記事で、今回の「造形」試験を振り返るとともに、これから保育士試験を目指す方の効率的な練習を考える上で、役立てていただければと思っています。では早速見ていきましょう!

目次

令和7年前期造形の課題は「身近な物を使った音遊び」

当日出題された造形表現の問題文は以下のとおりです。

【事例】

K保育所の4歳児クラスでは、生活の中で見つけた音を楽しむ遊びをしています。

園庭で身近な物を叩いて音を出してみたり、音に合わせて体を動かしたりするなど、それぞれに楽しんでいます。

保育士は子どもたちに関わりながらその様子を見守っています。

<条件>

1.【事例】に書かれている保育の様子がわかるように描くこと。

2.子ども3名以上、保育士1名以上を描くこと。

3.枠内全体を色鉛筆で着彩すること。

課題のポイント

今回は「身近な物を使った音遊び」がテーマでした。

園庭と場所が指定された中で、4歳の子どもたちがどのようなものを叩いたり、扱ったりすると楽しい音遊びになるのかということイメージすることが少し難しいテーマだったのではないかと思います。

子どもの年齢は4歳

今回は「4歳児クラス」という指定になりました。

ここで4歳児をイメージしてほしいと思います。4歳児になると動きも活発になり、友だちと一緒に遊ぶことができるようになります。

また、手先も器用になり、ごっこ遊びもこれまでより豊かになってきます。

3歳児という設定であれば、「3歳にこんなことできるかな?」と発達についての配慮も必要になりますが、4歳児ということであればいろんなことができるようになっていますので、発達についての配慮もあまり考えなくてもいいでしょう。

「身近な物を使った音遊び」の様子

事例をもう一度見てみましょう。

下線部分に注目してください。

K保育所の4歳児クラスでは、生活の中で見つけた音を楽しむ遊びをしています。

園庭で身近な物を叩いて音を出してみたり、音に合わせて体を動かしたりするなど、それぞれに楽しんでいます。

保育士は子どもたちに関わりながらその様子を見守っています。

子どもの様子

最初に注意すべき点は、「4歳児クラス」という部分です。3頭身から3頭身半ぐらいの子どもを描き、保育士は子どもより大きく、そして6頭身、7頭身ぐらいで描くとちょうどバランス的にはよいでしょう。また、保育士と子どもの大きさの比率とすれば、子どもが保育士の半分より少し大きいぐらいがちょうどいいのではないでしょうか。

遊びの内容

次に注意すべき点は、「園庭で身近な物を叩いて音を出してみたり、音に合わせて体を動かしたりするなど、それぞれに楽しんでいます」という部分です。

つまり、園庭で子どもが身近な物を叩いたり、体を動かしたりしながら音遊びをしているということです。

園庭にある身近なもので音がでるというとどんなものがあるでしょうか。

・缶などの容器や木箱に小石を入れ転がす音

・木と木を叩いて出た音

・おままごと用のフライパンをおたまや木の枝で叩いた音

・砂場遊び用のふるいに砂を入れて振った時に生じる音

・鉄棒やジャングルジムなどの柱を木の枝で叩いた時の音

・テーブルやベンチなどを木の枝あるいは手で叩いた時の音

以上のような状況で音を出している場面、また、それに合わせて体を動かしている、あるいは踊っている子どもを描くということになります。

3人以上の子どもたちを描くことが条件なので、変化をつけるために、1人は木と木を叩いているところ、他の子どもは鉄棒をおたまで叩いていたり、その音を聴いて踊っていたりといったように子どもの活動に違いをつけたいものです。

さらに、立っていたり、座っていたり、片足で立って踊っていたりといったようにいくつかの姿勢の描き分けができるといいでしょう。

それ以外にもニコニコと笑顔の子どももいれば、目を閉じて音をしっかり聴いているといったような顔をしている子ども、少し微笑んでいるくらいの顔をしている子どもなど表情にも変化をつけ、身体や顔の向きについても、正面を向いている、右あるいは左を向いているとより保育の場面っぽくなります。

画面が単調にならないようにするということは常に頭の中にあった方がいいでしょう。

絵(作品)はトータルで判断します。事例をしっかり理解しているか、人数指定の条件を満たしているか、塗り残しがない、大人と子ども(今回は4歳児)を描き分けている、人物のポーズ、向き、動きに変化があるなど総合的に判断されます。

保育士の様子

今回、保育士の様子については、「その様子(子どもたちが遊んでいる様子)を子どもたちのそばで見守っています」と書かれていました。

「子どもたちのそばで見守っている」ということですので、子どもたちと一緒に遊んでいるのではなく、あくまで子どもたちの様子を見ているだけの保育士を描く必要があります。

保育士を表現する際には、「見守る」と書かれていますので、ニコニコと微笑みながら子ども(子どもたち)へ、あるいは子ども(子どもたち)の遊びに目線を向けつつ見守る姿を描くことが望ましいと言えます。今回も、保育士の動きについては比較的自由度の高い指定と言えます。

子どもは3人以上

人数指定は、例年通りでした。子ども3名、保育士1名を描けば、条件を満たすことができます。前回と同様に、わかりやすい条件設定でした。

場所は「園庭」

「園庭」という条件がありました。

事例には、「園庭で身近な物を叩いて音を出してみたり、音に合わせて体を動かしたりするなど、それぞれに楽しんでいます」とありますので、園庭、つまり外での活動となります。

しかし、季節については事例の中に示されていません。なので、人物の服装については、半袖でも長袖でもどちらでもいいことになります。

以下のようなことが、背景のポイントとなるでしょう。

あくまで、主役は子どもや保育士である、どんな活動をしているのかということをわかりやすく表現することが大事になりますが、背景もしっかり描かれていれば絵の完成度も高まります。

その他の注意点

造形の実技試験では45分間の中で色塗りまですべてを終わらせなくてはなりません。そのためには効率よく作業を進める必要があります。

一番初めに、どんな絵にしたいのか、構図、人物の配置など、問題用紙の空いているスペースにラフスケッチ(簡単な下描き)を描くといいでしょう。

また、同じ色は一気に塗ったり、背景など広い部分(地面や床、壁など)から色鉛筆をねかせて同じ方向に動かしながら塗ったりしていくと時間短縮につながります。

合格通知の日程

実技試験結果通知書(合格通知書・一部科目合格通知書)は令和7年7月30日(水)~発表されます。

※オンラインにより受験申請した方については通知書の郵送はされません。マイページで確認する形式です。忘れずマイページで確認をしましょう。

子どもの遊びが出題されています

今回は「身近な物を使った音遊び」について出題されました。

実はこういった遊びは、手先の器用さだけでなく、集中力や空間認知能力といった、学習や運動能力の発達の土台となる力を養うことにもつながります。

クラスでこのような外遊びをする時に、

・何をしてよいかわからず固まってしまう

・すぐに集中力が切れてしまう

・道具をうまく扱うことができない

というお子さんがいる場合は、発達のうえで何らかのつまずきを抱えていることも考えられます。

適切なサポートを行えるように配慮できるといいでしょう。

四谷学院では、保育士さん向けの発達障害児支援士資格認定講座を開講しています。

この講座は、保育士が身につけるべきスキル・知識の1つとして必須ともいうべき発達支援について学んでいきます。

ぜひこの機会に発達障害児支援士についても知っていただけると嬉しいです。

特に発達障害児支援士資格を取得した方向けの専門支援士では、児童発達支援の知識、子ども・保護者への対応について、「ことば」「運動」を二本柱として、さらなる専門性を深めていくことができます。

同時受講でお得な割引もありますので是非ご検討くださいね!

このブログは、四谷学院の保育士講座スタッフが書いています。

四谷学院通信講座では、保育士講座専門のサポートスタッフがあなたをサポートします。

保育士試験についての専門知識はもちろん、どうしたら迷いなく勉強できるか日々考えているプロフェッショナル集団です。