宅建試験の内容・スケジュール

- 通信講座・資格取得トップ >

- 宅建士(宅地建物取引士) >

- 宅建試験の内容・スケジュール

宅建試験の受験資格

宅建試験には受験資格が必要なのでしょうか?また、例年の受験者数や年齢層について、見てみましょう。

宅建試験の受験資格は?

必要な受験資格は特にありません。

宅建試験は、学歴・年齢・実務経験などの受験制限がなく、誰でも受験することができます。

宅建試験の受験者数・年代

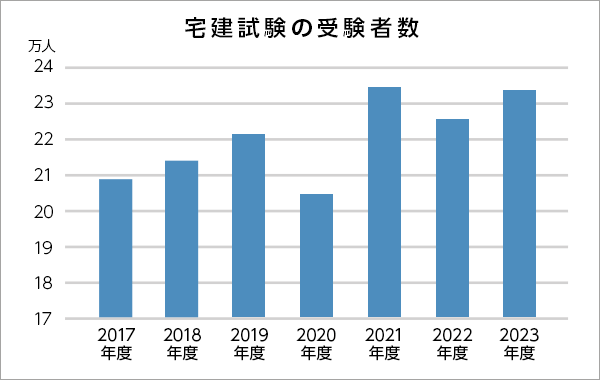

近年は宅建試験の受験者数が増加傾向にあり、2018年度は約21.4万人、2019年度は約22.1万人に達しました。

2020年度は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、試験実施団体が早期の資格取得を必要としない方への受験自粛を呼びかけたことから、約20.5万人(10月・12月の合計)に減少しましたが、2021年度は約23.5万人(10月・12月の合計)、2022年度は22.6万人、2023年度は約23.3万人、2024年度は約24.1万人に達しており、受験者の増加傾向が続いています。

宅建試験は受験資格が必要ありませんので、例年幅広い年代の方が受験、合格されています。たとえば、2023年度試験の最高齢合格者は82歳、最年少合格者は10歳の方でした。

宅建試験の内容

宅建試験の出題形式はマークシート式で、論文や記述は一切ありません。

宅建試験の科目

宅建試験で出題される科目は、次のとおりです。

| 科目 | 内容 | 出題法令 | 配点 |

| 宅建業法 | 宅建業法およびその関連法令に関すること | 宅地建物取引業法など | 20点 |

| 権利関係 | 土地と建物についての権利および権利の変動に関する法令に関すること | 民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法 | 14点(うち民法10点) |

| 法令上の制限 | 土地と建物についての法令上の制限に関すること | 都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法など | 8点 |

| 税その他 |

土地の形質・地積・地目・種別や、建物の形質・構造・種別に関すること 宅地と建物についての税に関する法令に関すること 宅地と建物の需給に関する法令および実務に関すること 宅地と建物の価格の評定に関すること |

税法、不当景品類及び不当表示防止法、住宅金融支援機構法、地価公示法など | 8点 |

※例年の参考情報ですので、受験の際には必ず受験年度の最新情報をご確認ください。

宅建試験の出題形式

宅建試験は4肢択一のマークシート式ですが、単に「4つのうち正しい(誤っている)のはどれか」という問い方だけではなく、「正しい(誤っている)ものはいくつあるか」という出題もあります。この出題の場合、4つの問題文すべての正誤を正しく判断する必要があります。マークシート式とはいえ、 要点を押さえて、しっかり理解しておくことが重要です。

宅建試験のスケジュール

例年、宅建試験は以下のスケジュールで行われます。

宅建試験の受験までの流れ

| スケジュールの公表 |

6月の第1金曜日に官報および試験実施団体のホームページにて公表 ※5月以前に試験実施団体のホームページにてスケジュールの予定が公表される場合がある |

| 受験申込期間 | インターネット申込み:7月上旬~7月下旬 郵送申込み:7月上旬~7月中旬 |

| 試験日 | 10月の第3日曜日 |

| 結果発表・通知 | 11月下旬 |

宅建試験の日程

毎年10月の第3日曜日

午後1時~午後3時(2時間)

※ただし、登録講習修了者は、午後1時10分~午後3時(1時間50分)

宅建試験の受験料

8,200円(非課税)

宅建試験の会場

原則として、申込み時点で現住所のある都道府県で受験します。

(試験合格後、試験地の都道府県知事に宅地建物取引士の資格登録申請をします。)

試験会場は、各都道府県ごとに設置されます。都道府県によっては、複数の会場から選択できるところもあります。東京都の場合、例年約20ヵ所の会場から、先着順で都合のよい会場を選択することができます(インターネット申込みの場合)。

宅建試験の制度について

宅建試験には、一部の問題数が免除になる制度があります。

宅建試験の一部免除

宅建試験には、「登録講習」を受講することで、宅建試験全50問のうち5問の免除を受けられる制度があります。「5問免除」などと呼ばれることもあります。この登録講習は、宅建業に従事している従業者証明書を持っている方のみ受講が可能です。つまり、すでに不動産会社などに勤めている方が、所定の講習を受講することで、少し試験の負担を減らすことができる、というものです。

不動産会社などにお勤めの方は、一度職場の方に相談してみるとよいでしょう。

宅建(宅地建物取引士)講座をもっと知るなら