こんにちは。四谷学院です。

さてこの記事では、合格した先輩に聞いたオススメ教材勉強法・教材活用法をご紹介します!

どれも先輩からの生の声です。

学習方法は十人十色。

30~69歳まで、幅広い年齢層の皆様からいただいた学習法の一部をご紹介します。

今回は、「講義動画」、「テキスト」、「演習トレーニング」編です。

ご自身の学習に取り入れられそうなものがあればぜひ取り入れてみてくださいね。

目次

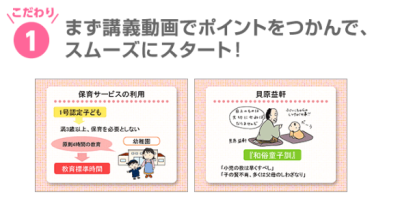

教材オススメ活用法

講義動画

電車の移動時間に講義動画をよく閲覧しておりました。

手軽に開くことができ、隙間時間に最適でした。

(Oさん・30~39歳)

手軽に開くことができ、隙間時間に最適でした。

(Oさん・30~39歳)

家事をしながら聞き流し、気になった所は納得するまで繰り返し再生し、テキストで理解を深めた。

(Kさん・40~49歳)

(Kさん・40~49歳)

夕食の準備をしながら流し聞きしていました。大まかに内容を聞いてその後、子供達が寝た後にテキストを読むとよりテキストの内容が理解出来ました。

(ヨーデルさん・40~49歳)

(ヨーデルさん・40~49歳)

動画として視聴する時間が確保出来なかったので、通勤中の電車やバスの中で、音声だけ聴いていました。

(t.yさん・50~59歳)

(t.yさん・50~59歳)

勉強時間を確保するために、通勤電車の中で見ていました。スマホで見れるので混雑していてテキストが開けない時に苦手な部分を見返したりしていました

(hideさん・50~59歳)

(hideさん・50~59歳)

全部見ようとすると、 息切れしまうので、わからないところや、良く間違えてしまうところを何度も見ました。

(ダリアさん・50~59歳)

(ダリアさん・50~59歳)

洗濯機を回しながら、青菜を茹でながら、スクワットやエクササイズをしながら拝聴しました。再生速度を変えられることを知らなかったのが良かったような気がします、のんびり休める時間でした。

(MMさん・60~69歳)

(MMさん・60~69歳)

わからないところは、話すスピードをゆっくりにして、ノートに書いておぼえるときも。自分のペースで学習できるとことが良かったです。

(ウラちゃんさん・60~69歳)

(ウラちゃんさん・60~69歳)

最初は、朝の準備中(メイクやヘアセット中)に流しっぱなしにして自然に耳に入ってきた単語などを知った後、その日の夜に時間をとってしっかりと講義動画を見返していた。こうすることで、1回だけ講義動画を見てテキストを読むよりも、情報が頭に入ってきやすかった。

(M.Nさん・20~29歳)

(M.Nさん・20~29歳)

2週目に前週のを再度見直して、繰り返しみると頭に入っていった。

(のりちゃんさん・40~49歳)

(のりちゃんさん・40~49歳)

1.5倍速で家事(料理、皿洗い、洗濯たたむ)の時間に、各科目の総合版講義動画を何度も聞き流していました。 全く知識がなくても、わかりやすくとても効果的でした。

(なおさん・50~59歳)

(なおさん・50~59歳)

講義動画を見ながら、大事な箇所はテキストとどこでもBook両方にマーカーや書き込みをして、後から見返した際に大事な箇所が分かるようにしておきました。

(キャンディさん・40~49歳)

(キャンディさん・40~49歳)

大人になると、まとまった勉強時間を取るのは本当に難しい!もちろん、講義動画は集中してみた、という方もおられますが、聞き流しやながら聞きに活用してくださっている人が多い印象!

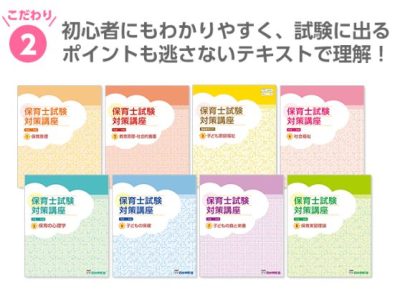

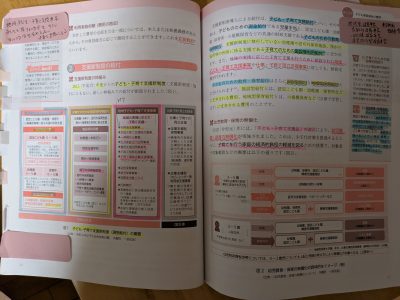

テキスト

テキストは声に出して読むことで、目で見て、耳で聞いて覚えました。2周は必ずして、演習トレーニングで間違えてわからない所は4.5回やりました。

(ヨーデルさん・40~49歳)

(ヨーデルさん・40~49歳)

覚えたいページに付箋を貼ったり、ラインを引いて活用していました。 演習トレーニングで間違えたときにはその都度テキストを再確認していました。

(Oさん・30~39歳)

(Oさん・30~39歳)

ざっくり読んで、次は、じっくり読む。 理解出来るまで読みました。

(ダリアさん・50~59歳)

(ダリアさん・50~59歳)

書いて覚えようと、白いノートに内容をできる限り声に出して読みながら書いた。

(まゆげなしこさん・50~59歳)

(まゆげなしこさん・50~59歳)

講義動画よりもテキストのほうが細かい情報が多いので、動画→テキストの順番は守って学習した。

(とよちゃんさん・60~69歳)

(とよちゃんさん・60~69歳)

テキストは「ここをcheck」「プラスα」に意外と大事なことが書かれていると思いました。本文は勿論ですがフォローアップテストをひと通りやった後に繰り返し確認して読んでいました。

(ちょこさん・60~69歳)

(ちょこさん・60~69歳)

演習トレーニングで出た虫食い問題の言葉や条文などは蛍光ペンでマーキングした。他の科目と重複した所、資料集は該当ページを互いに書き込んだりした。

(dicさん・40~49歳)

(dicさん・40~49歳)

講義動画を視聴した後に、動画に出てきた単語や自分で覚えておきたい単語にマーカを引いていた。その後演習トレーニングで間違えたところや新たに出てきた単語などに別の色で線を引いていた。その後も過去問などを解くたびにテキストに戻って、間違えた箇所の説明部分だけを読み返していた。また、まとめておきたい箇所や苦手な部分、演習トレーニングで間違えた箇所を付箋にまとめて朝起きた時や寝る前、空き時間に何度も何度も見て、画像としても覚えた。

(M.Nさん・20~29歳)

(M.Nさん・20~29歳)

メイン教材として、他の書籍に目移りせず、テキスト内容を理解するよう心がけた。印象に残すために、おまけ情報もどんどん書きこむようにした。

(M.O.さん・50~59歳)

(M.O.さん・50~59歳)

なるべく一度で理解できるようにさらっと読みはせずにじっくり読み、大事な箇所にはマーカーをどこでもBookと両方引いておきました。

(キャンディさん・40~49歳)

(キャンディさん・40~49歳)

音読は効果的!書きたい派の人もノートを作るより付箋やラインで記述されているものにつけ足していくのがよさそうです!力の入れどころ、抜きどころのバランスも大事!

そしてYさんからは、テキストの画像付きでお送りいただきました!努力がとても伝わってきます!

演習トレーニングの理解を深めるために、何度もテキストに戻り、マーカーの色を変えながら、読みました。それでもどうしても、演習トレーニングで間違えてしまう部分は、付箋に書き出して、試験直前に、付箋部分のみを読み返すようにしました。科目が多かったので、直前に全教科を横断的に復習するのに、付箋が役に立ちました。

(Yさん・50~59歳)

(Yさん・50~59歳)

演習トレーニング

子供の寝かしつけの際に布団の中でその日やったテキストの章のテストをしてました。 寝る時間は大体、演習トレーニングをして、回答文まで理解するよう心がけました。 解答で不明点はテキストに戻って読んで理解していました。

(ヨーデルさん・40~49歳)

(ヨーデルさん・40~49歳)

ちょっとした、隙間時間にきになる科目のテストを試みたり、眠れない夜、布団の中スマホ開いてみたりしました。手軽でいいです。

(ウラちゃんさん・60~69歳)

(ウラちゃんさん・60~69歳)

演習講座は寝る前にベッドの中で行っていた。100点を取れるようになるまで、ゲーム感覚できたことと。解説がとてもわかりやすく、勉強になった。

(なおさん・50~59歳)

(なおさん・50~59歳)

隙間時間活用の究極系!? お布団で勉強意外と多い印象!

空き時間を利用し、こまめに取り組んだ。不安なところは書き出し、ゲーム感覚で楽しめた。

(まゆげなしこさん・50~59歳)

(まゆげなしこさん・50~59歳)

演習トレーニングのスモールステップで知識を定着させていくことが実感できました。 毎日欠かさずたとえ一問でもいいから必ず続けました。55段階勉強方なくして合格はなかったと思います。

(ちょこさん・60~69歳)

(ちょこさん・60~69歳)

通勤時間や、ちょっとした空き時間があれば取り組んでいました。 正解したかどうかよりも、その内容をしっかり理解しているかどうかが大事なので、回答後の解説文は特に念入りに読んでいました。

(t.yさん・50~59歳)

(t.yさん・50~59歳)

フォローアップテストはテキスト1冊&演習トレーニングに合わせてルーティンで組み込んで行ってました。

(ムヒパンさん・60~69歳)

(ムヒパンさん・60~69歳)

通勤時間を利用し、毎日、解きました。 少しの時間で繰り返し解くことをおすすめします。

(ダリアさん・50~59歳)

(ダリアさん・50~59歳)

一日の終わりに必ず2ステップすることを日課にし、受験当日は電車のなかで何度も間違えやすかった問題を繰り返した。

(Kさん・40~49歳)

(Kさん・40~49歳)

移動時間含め空き時間は演習トレーニングをしていた。必ず1日5分でいいので勉強していた。最低3回は繰り返していた(間違えなくなるまで繰り返した)

(dicさん・40~49歳)

(dicさん・40~49歳)

私は、テキストと演習トレーニングを何度も行ったり来たりして覚えました。(テキストをざっと読む→演習トレーニングを行う→再びテキストに戻る)演習トレーニングで間違えた箇所、分からなかった箇所をすぐにテキストで確認する方法が、私には合っていたようです。

(Yさん・50~59歳)

(Yさん・50~59歳)

講義動画を見て、テキストを読んだらそのまま時間を空けずに演習トレーニングに取り組むことを意識していた。フォローアップテストも一度に全て復習するのではなく、最低でも4日は空けてから復習するように心がけていた。

(M.Nさん・20~29歳)

(M.Nさん・20~29歳)

空き時間には不合格のところをやる。 1〜55までを3周しました。 間違えたところはどこでもチェックBOOKに記入したり、付箋をつけたりしていつでも見直せるようにした。

(ちまちまさん・30~39歳)

(ちまちまさん・30~39歳)

フォローアップテストでは、正答できるまで何度も繰り返し復習を行った。

(もるちんさん・50~59歳)

(もるちんさん・50~59歳)

全部を終えることはできなかったけれど、チマチマやれるので良かった。間違えたところは何度でもやれるので覚えやすかった。

(y-さん・50~59歳)

(y-さん・50~59歳)

仕事の休憩時間などにやった。わからないところや、間違えたところは何度も見直したり、スクリーンショットしてすぐに見られるようにした。

(Ruuさん・40~49歳)

(Ruuさん・40~49歳)

今、問題を解いてる!という意識なく、すごろく感覚で取り組めたので重荷にならなかったです。一番最初に学習した科目は時間が空くと忘れてしまってるだろうと、進行形で学習する科目と同時に、復習科目も演習トレーニングは2週目取り組んでいました。(時間の関係上、全てではありませんが)

(Y.Yさん・30~39歳)

(Y.Yさん・30~39歳)

通勤中や仕事の休憩中、寝る前、カフェで飲みながらなど、空き時間があればスケジュールナビの目標達成度を全教科100%に近づけるようにゲーム感覚で解いていた。

(ひまあつめさん・20~29歳)

(ひまあつめさん・20~29歳)

添削課題の前にフォローアップテストで一通り復習してからやるというように、演習トレーニングを活用していました。 また、演習トレーニングは当日の試験までの道中、電車やバスの中などテキストは出せないけど勉強したいという時にとても便利でした。

(キャンディさん・40~49歳)

(キャンディさん・40~49歳)

車(助手席)の移動中、電車の中、5分でも時間があればフォローアップテストをやっていた。いい天気の日は外にスマホだけ持って出かけ、公園のベンチに座りながらフォローアップテストを行なっていた気軽にどこでもできる演習トレーニングは継続する目的になった。問題を解くと解説が出てくるので理解が深まった。

(MARIAさん・20~29歳)

(MARIAさん・20~29歳)

演習トレーニングは解説にこだわっているので復習をしっかりして解説まで念入りに読んでもらえるのが最高の勉強法です!

その他

「どこでもチェックBOOK]「資料集」「質問制度」編

四谷学院で保育士試験に合格した先輩のオススメ勉強法-「どこでもチェックBOOK」、「資料集」、「質問制度」編

こんにちは。四谷学院です。この記事では、合格した先輩に聞いたオススメ教材勉強法・教材活用法をご紹介しています!今回は、「どこでもチェックBOOK」、「資料集」、「質問制度」編です。どれも先輩からの生の声です。学習方法は十人十色。30~69歳...

「過去問題」「添削課題」編

四谷学院で保育士試験に合格した先輩のオススメ勉強法-「過去問題」、「添削課題」編

こんにちは。四谷学院です。この記事では、合格した先輩に聞いたオススメ教材勉強法・教材活用法をご紹介しています!今回は「過去問題」、「添削課題」編です。どれも先輩からの生の声です。学習方法は十人十色。30~69歳まで、幅広い年齢層の皆様からい...

「実技試験」編

四谷学院で保育士試験に合格した先輩のオススメ勉強法-「実技試験」編

こんにちは。四谷学院です。この記事では、合格した先輩に聞いたオススメ教材勉強法・教材活用法をご紹介しています!今回は「実技試験対策」編です。どれも先輩からの生の声です。学習方法は十人十色。30~69歳まで、幅広い年齢層の皆様からいただいた学...

「その他おススメ」編

四谷学院で保育士試験に合格した先輩のオススメ勉強法-「その他おススメ」編

こんにちは。四谷学院です。これまでの記事では、合格した先輩に聞いたオススメ教材勉強法・教材活用法をご紹介してきました!今回は教材別ではなく、「オススメの勉強法」について紹介していきます。どれも先輩からの生の声です。学習方法は十人十色。30~...

「応援メッセージ」編

四谷学院で保育士試験に合格した先輩のオススメ勉強法-「応援メッセージ」編

こんにちは。四谷学院です。これまでの記事では、合格した先輩に聞いたオススメ教材勉強法・教材活用法をご紹介してきました!今回は「先輩たちの応援メッセージ」をご紹介します。四谷学院は通信制講座ですが、「同じように頑張って合格を手にした人の存在」...

このブログは、四谷学院の保育士講座スタッフが書いています。

保育士試験についての専門知識はもちろん、どうしたら迷いなく勉強できるか日々考えているプロフェッショナル集団です。