こんにちは、四谷学院宅建講座です。

宅建試験(宅地建物取引士資格試験)の合格に向けた学習を始めるにあたって、どのような科目が出題されるのか、どのような形式で出題されるのか、という点は押さえておきたいところです。

そこで、宅建試験の出題科目および出題形式はどのようになっているかを見ていきましょう。

宅建試験の出題科目

宅建試験の出題科目は、大きく「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限」「税その他」の4つに分けることができます。

宅建業法からの出題が一番多いことから、宅建試験に合格するためには、宅建業法の学習をしっかりと行い、宅建業法の全問正解を目指すことが必要といえるでしょう。

宅建業法(20問)

- 宅建業法およびその関連法令に関すること

宅地建物取引業法から19問、住宅瑕疵担保履行確保法から1問出題されています。

権利関係(14問)

- 土地と建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること

民法から10問、借地借家法から2問、区分所有法から1問、不動産登記法から1問出題されています。

法令上の制限(8問)

- 土地と建物についての法令上の制限に関すること

都市計画法から2問、建築基準法から2問、国土利用計画法から1問、農地法から1問、土地区画整理法から1問、盛土規制法から1問出題されています。

税その他(8問)

- 宅地と建物の価格の評定に関すること

- 宅地と建物についての税に関する法令に関すること

- 宅地と建物の需給に関する法令及び実務に関すること(※)

- 土地の形質・地積・地目・種別や、建物の形質・構造・種別に関すること(※)

地価公示法・不動産鑑定評価基準の中から1問出題されています。

登録免許税・印紙税・所得税・不動産取得税・固定資産税などの中から2問出題されています。

不当景品類及び不当表示防止法から1問、住宅金融支援機構法から1問、最新の統計情報から1問出題されています。

土地から1問、建物から1問出題されています。

(※)については、5問免除の対象者は出願時に申請することで免除されます。

下記の記事をあわせてご参照ください。

宅建試験の出題形式

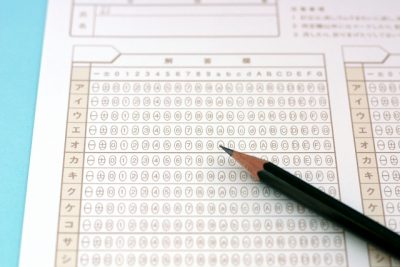

宅建試験の出題形式は4肢択一のマークシート式であり、記述式の問題はありません。

出題形式としては、単に「4つのうち正しい(誤っている)ものはどれか」という出題だけでなく、「正しい(誤っている)ものはいくつあるか」という出題(個数問題)もあります。

特に個数問題の場合は、4つすべての選択肢が正しいか誤っているかを、一つひとつ正確に判断していく必要があります。

したがって、マークシート式であるとはいえ、正確な理解を心がけることが重要です。

ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。

イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。

ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。

エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。

1.一つ

2.二つ

3.三つ

4.なし

初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか?

最新の法改正情報や統計情報についても、しっかりとフォローします!

四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。